Foto e parole di Francesco Carmignoto

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

In volo verso la Tunisia avevo un unico desiderio: spingermi oltre il già visto e smettere di scattare normali foto di bei luoghi, per iniziare a fare belle foto di luoghi normali. Ma subito mi sono scontrata con una difficoltà. Cos’era davvero normale in un mondo così lontano e così diverso dal mio, dove abitudini, tradizioni, cultura e storia apparivano ancora non contaminate dalla globalizzazione?

In volo verso la Tunisia avevo un unico desiderio: spingermi oltre il già visto e smettere di scattare normali foto di bei luoghi, per iniziare a fare belle foto di luoghi normali. Ma subito mi sono scontrata con una difficoltà. Cos’era davvero normale in un mondo così lontano e così diverso dal mio, dove abitudini, tradizioni, cultura e storia apparivano ancora non contaminate dalla globalizzazione?

Poi mi sono semplicemente lasciata catturare dal fascino senza tempo di quel cono di terra che si snoda tra la Libia e l’Algeria.

Laggiù la luce calda e intensa trasmette un senso assoluto di solitudine e serenità che trasporta in una dimensione vibrante di energia. E’ come una forza antica e potente: la stessa che permea le vaste distese di sabbia e aridità.

L’effetto di quella luce è in ogni piega dei volti di chi nel deserto vive e lavora, fabbricando mattoni, pascolando il bestiame, dormendo in capanne fatiscenti. Ho incontrato famiglie di nomadi e seminomadi e nei loro tratti scavati dalla fatica ho scorto il peso di una vita durissima. Su quella pelle, segnata da solchi profondi, sono impressi i segni del sole cocente, della sabbia e del vento.

Le guance scavate e gli zigomi sporgenti riflettono la fatica e la durezza di una vita lungamente messa alla prova dalla penuria di acqua, di cibo e di riposo. Eppure quei volti raccontano storie di coraggio, saggezza e resilienza da cui traspare una bellezza autentica, plasmata dalla forza interiore di chi lotta quotidianamente per sopravvivere. Diverso, ma forse ancora più graffiante, è lo sguardo dei bambini, sulle prime un po’ smarrito davanti alla fotocamera ma, subito dopo, risoluto e penetrante. Faticavo a immaginare che quella vita all’insegna della povertà, così lontana dagli agi e dalle comodità del mondo occidentale, avrebbe continuato a fluire implacabile anche dopo il mio passaggio troppo rapido perché potessi coglierne pienamente il peso e il significato.

Diverse, invece, sono state le sensazioni scaturite dall’incontro con le popolazioni berbere e le loro tradizioni millenarie di persone accoglienti, semplici, assai povere. Eppure non è raro scorgere i loro visi sorridenti che fanno capolino dalle abitazioni dei villaggi in cui abitano. A Matmata, Toujane e Zammour le abitazioni troglodite sono scavate nel terreno argilloso che mi ha inghiottita quando, con un po’ di riluttanza, ho dovuto dormirvi. Non nascondo di essere stata spaventata dal quel contatto diretto con la natura che, invece, mi ha offerto un riparo confortevole in cui gli iniziali timori si sono sciolti nella dolcezza inaspettata della sua protezione, così contrastante con quella forza primordiale proveniente dall’energia selvaggia che si sprigiona in quell’ambiente apparentemente ostile e misterioso, soprattutto per chi non lo conosce. Ma è proprio laggiù che può avvenire un autentico richiamo alla nostra connessione con la natura, alla nostra capacità di adattamento e alla nostra ricerca di significato in un mondo complesso: è un luogo dove, come per magia, forza e fragilità sembrano fondersi in una danza eterna.

Foto e parole di Roberta Vitali

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

In mondi ai confini della società industrializzata esistono società che sembra si muovano a velocità differenziata dove l’iniziativa e la fantasia del singolo ancora non sono state sostituite da attività imprenditoriali caratterizzate da un coacervo di spregiudicate capacità operative, capitali, strutture e profitto.

Qui ancora la manualità e la fantasia non perseguono necessariamente l’esasperazione del guadagno (del resto non facilmente ottenibile considerando la realtà di quelle economie). Ciò avrebbe come immediata conseguenza un decremento di genuinità sia dei prodotti che dei rapporti umani. Sembra quasi che si tenda a privilegiare uno status quo temporaneamente immobile nel tempo senza apparenti aspirazioni a sviluppi.

Quindi: Oggi come ieri e, con molta probabilità, come domani……

Ma se questa è una faccia della medaglia (il rallentamento dello sviluppo per scelta etica, sociale e religiosa), l’altra mette in risalto una situazione che vede noi, paesi civili (un tempo recente anche colonizzatori), in parte responsabili di questa realtà perché inesorabilmente presenti laddove esiste ancora qualcosa di cui appropriarsi a buon prezzo (petrolio, terre rare, metalli preziosi, paesaggi da utilizzare per turismo ecc.), e completamente e colpevolmente assenti nei paesi dove tutto ciò è carente.

Un’ istantanea immediata ci mostra Paesi in condizioni obbiettivamente difficili fino all’inverosimile, ai quali è stato scippato tutto ciò che era possibile per poi essere abbandonati a loro stessi (competenze zero, preparazione tecnologica scarsa, cultura minimale, strumentazione industriale inutilizzabile per carenza di pezzi di ricambio, occidentali, difficoltà di specializzazione degli addetti.)

Risalta all’occhio curioso una attività non tesa allo spreco (usa e getta) ma ad un utilizzo e riutilizzo dei materiali di ogni genere in una costante attività in cui il tempo non ha più il valore stressante come da noi ma si stende in giornate umanamente sostenibili pur se sostanzialmente faticose.

Siamo sicuri che fra breve tempo i paesi consumisti non saranno costretti a fare marcia indietro e rivedere gli schemi utilizzati fino ad oggi??

Dovremmo prevedere un sistema progressivo di ridimensionamento degli eccessi e frenare il consumismo che distrugge l’ambiente e la società che di “civile” ormai ha solo l’appellativo.

Foto e parole di Roberto Renai

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Siamo nel nord dell’India. Il confine pakistano che si affaccia al Mar Arabico.

Entrare in queste fabbriche non è facile, attraverso alcune persone ben inserite nel contesto sociale, amici di amici che ci procurano un permesso per visitare questi enormi capannoni dal caldo spaventoso. Veniamo abbracciati da campi di acciaio ancora fumante, rumori assordanti e un formicaio di persone, tutto annerito dalla fuliggine del grande forno dall’aspetto vulcanico.

I camion che incessantemente scaricano rottami di grandi dimensioni e caricano il metallo rinnovato uscito dalle ceneri come una fenice nera. All’inizio fotografare e spostarsi qui è veramente difficile, la paura di farsi male o di essere un pericolo per questi instancabili lavoratori è costante. Dopo un po’ ci si abitua e si intuisce dove mettere i piedi, quando abbassare velocemente la testa, quando non respirare e quando proteggere gli occhi.

Queste foto raccontano del mondo delle fonderie di acciaio e della vita lavorativa di uomini che con il riciclo dell’acciaio cercano di sopravvivere. La vita qui per loro si svolge in modo circolare, la mattina gli operai si alzano presto, c’è chi a rotazione prepara i pasti per gli altri.

Chi sta alla fornace, chi al deposito di carbone. Iniziano i turni e gli uomini sono impegnati a demolire vecchi relitti di navi provenienti da tutto il mondo, il metallo viene tagliato, lavorato, fuso e nuovamente trasformato.

Solo il metallo qui cambia vita, purtroppo non accade a questi uomini, loro sono sempre qui, tutti i giorni finché il fisico regge, fino a sera, fino a quando la sirena suona l’arrivo del tramonto.

Una catena umana fatta di fatica, sudore e duro lavoro. Molti occhi curiosi e sorrisi amichevoli ma amari.

Foto e parole di Nicola Ducati

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Ovvero il deserto esistenziale

“Sono tornato là,

Dove non ero mai stato.

Nulla, da come non fu, è mutato.”

Giorgio Caproni

Vita e morte mi appaiono come un’unica funzione che si annulla nel proprio principiare, quasi un movimento fermo, un atto mancato nella caduta del tempo dove le forme dell’esistenza trasmutano nel silenzio, si dissolvono i contorni della vita e persistono, distratti, i residui della memoria nei lacerti della creazione umana.

Impartire bordi alle cose, soffrirne il peso per poi arrendersi alla cieca trasformazione: fremiti del nulla nella vastità dello spirito.

… Ed è in questa marea dell’anima che la morte mi par essere sempre più sorella della vita.

Foto e parole di Tina Salipante

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

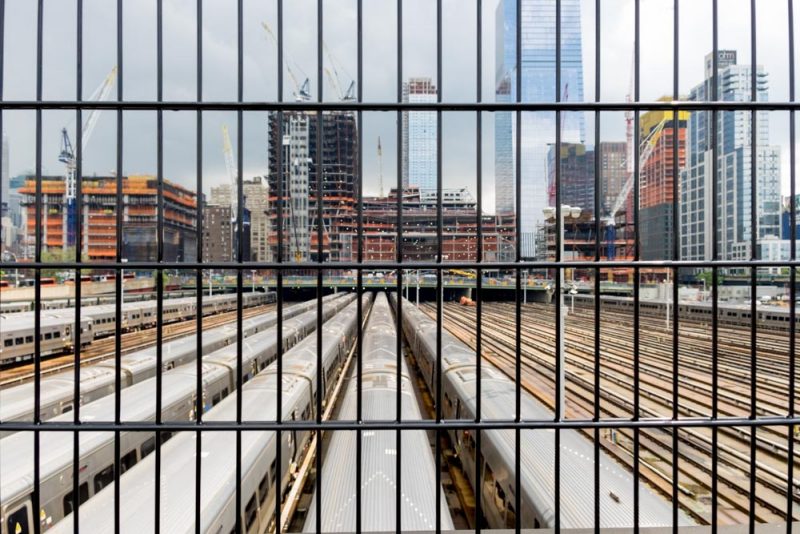

Chissà come sarebbero le nostre città se fossero vuote.

A volte ce lo siamo chiesti, a volte con difficoltà abbiamo provato ad immaginarlo, altre volte l’abbiamo visto in tv. Le città non sono vuote, come abbiamo sentito spesso ripetere in queste settimane di pandemia.

Le vediamo vuote se le facciamo coincidere con il loro spazio pubblico e se pensiamo che si esauriscano nella loro immagine metafisica, che i giornali e i social ci hanno proposto nei giorni di pandemia.

Ma allo stesso tempo guardando, non soltanto con gli occhi, si vede che queste città restano piene di vita, di corpi e di anime, le nostre, che rimangono invisibili, vite compresse nei modesti o preziosi formicai che sono le nostre case, è dentro di noi, sentiamo lo smarrimento di un tempo che si è dilatato, sentiamo l’ansia, quel non riuscire neppure a leggere o a pensare con profondità alle cose che facciamo.

In queste settimane di quarantena tutti abbiamo capito che è entrata in crisi la nostra stessa idea di abitare, che nella sua accezione più profonda non si esaurisce nella casa, ma la trascende, altrimenti non avremmo fatto così fatica ad accettare questo isolamento.

Si gioca in quell’equilibrio fragile tra interno ed esterno, tra necessità di appartarsi e richiamo della vita collettiva. Siamo feriti nelle certezze, divisi negli affetti, separati da tutto ciò che amiamo.

Dal desiderio di raccontare queste sensazioni… nasce l’idea di “raccontare” queste città e questi spazi vuoti del mondo, così affascinanti, ma anche così ansiosi… e di fotografarli attraverso i video e le foto trovati sul web e di “fermarne il tempo” con una vecchia Poloroid Instant.

Foto e parole di Lello Fargione

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Istanbul, “Un portfolio venuto dal passato”.

“Una capsula del tempo è un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni, destinato a essere ritrovato in un’epoca futura”.

Nelle nostre case esistono delle capsule del tempo, ma non ce ne rendiamo conto, esse sono le scatole dove sono conservate le vecchie foto.

Le scatole di fotografie vengono spesso ritrovate nei mercatini, i ritrovamenti che sono il frutto dello svuotamento delle cantine e delle abitazioni, che passando di proprietà sia per eredità che per vendita ad altri proprietari, vengono svuotate per far spazio al nuovo.

Passeggiando tra i mercatini, trovo una vecchia scatola di biscotti in latta, l’apro e all’interno trovo una porzione di mondo sospeso nel tempo, è Istanbul, ma non riesco a collocarla in uno spazio temporale ben definito, tutto sembra essersi fermato agli anni 50, ma sarà cosi……..

In questo lavoro ho cercato di giocare tra realtà e finzione.

Sul finire degli anni 90, feci un viaggio ad Istanbul, “città d’oriente che incontra l’occidente”. Questo portfolio è il frutto di quel viaggio, le foto scattate in analogico, sono state digitalizzate e post-prodotte, aumentando virtualmente i segni del tempo, ma ho volutamente lasciato qualche indizio di modernità per svelare il trucco.

Foto e parole di Lugi Cipriano

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Centinaia di cavalli e pastori sulla spiaggia di Saintes Maries:

1000 cavalli, 200 pastori e migliaia di appassionati si riuniscono il 10 e 11 novembre sulla spiaggia di Saintes Maries de la Mer per uno dei più grandi festival dell’abrivado nel sud della Francia. Un incontro unico tra la Camargue, i cavalli, i tori e tutti gli amanti della tradizione taurina.

Ogni giorno, il festival inizia con la colazione offerta sulla spiaggia orientale in un luogo chiamato “Rousty” (parcheggio Bambou Palm Beach). Partenza dei cavalieri e dei tori dalle ore 11 con una colonna di 11 abrivados che si susseguiranno lungo il percorso di 6 km che li porterà all’arena.

Si rievoca il trasferimento come in passato (non c’erano camions) dei tori all’arena al centro del paese per la tradizionale corsa camarghese, una specie di corrida dove però l’unico che rischia è l’uomo.

La difficoltà dei cavalieri sta nel tenere i tori all’interno dell’abrivado, il tutto è complicato dalla presenza di disturbatori che con drappi, petardi e fumogeni (aboliti nell’ultimo festival), cercano di spaventare i cavalli affinché i tori si disperdano…

Uno spettacolo impressionante da vedere assolutamente per innamorarti della Camargue e delle sue tradizioni!

Sono nato, in un angolo selvaggio dove i tori neri sono re; ed è stato scosso dalla mia giovane età dai fenicotteri in subbuglio.

La mia casa era tutta bianca, tra pini e giunchi; e il maestrale con i rami mi compose belle canzoni.

Sono nato su questo suolo arido dove, come Attila, il sole fa mille rughe sulla terra per soffocarne il risveglio.

Ma quando appare la luna e la sua chiarezza inonda le rubine e le grandi paludi, si crederebbe di vedere la fine del mondo.

Je suis …la Camargue

Jean-Marc Allègre

Foto e parole di Claudio Varaldi

Questo racconto ha partecipato ed è stato pubblicato sul libro di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Il corridoio del Wakhan è un’impervio lembo di terra che si estende nella parte nord-orientale dell’Afghanistan; area tra le più remote del mondo, venne percorsa da Alessandro Magno nel 327, da Marco Polo nel 1271 e da Genghis Khan nel XIII secolo: ramo dell’antica via della Seta, è stato crocevia di comunicazione tra Oriente e Occidente.

È in questa terra severa che, circa 2.500 anni fa, si insediarono i pastori nomadi di origine Kirghisa e i Wakhi, minoranze etniche dalla vita sospesa nel tempo.

I carovanieri kirghisi praticano ancora oggi un nomadismo pastorale: perennemente in viaggio con le loro mandrie e con le loro abitazioni mobili, le yurta, si possono incontrare durante le loro traversate, negli accampamenti temporanei, tra le immensità delle notti stellate, quando è solo la luce calda di un piccolo falò ad illuminare i visi solcati dai segni di un’esistenza durissima.

La vita delle tribù stanziali Wakhi si basa su un’agricoltura di altura combinata con la pastorizia. Fuori le mura dei villaggi le donne mungono e piccoli pastori accudiscono gli animali. I panni lavati nel fiume, nei brevi mesi estivi possono essere stesi sull’erba sotto il cielo terso, tappezzando come arazzi un panorama incantato.

I numerosissimi bambini hanno tratti somatici, così come i loro occhi incredibilmente verdi o di un nero profondo, che rivelano le loro radici iraniche e mongole.

Purtroppo oggi queste popolazioni vengono messe a rischio dal regime talebano. Da quando hanno preso il controllo dell’Afghanistan, i talebani hanno lanciato un assalto ai diritti umani, perseguitando le minoranze etniche e religiose. Il Corridoio è di particolare interesse per il traffico di oppio, in quanto unica frontiera terrestre dell’Afghanistan con la Cina.

Il progetto di una strada che attraverserà quest’area porta con sé implicazioni fortemente negative per le popolazioni locali: contaminazione culturale, antropizzazione di un’area selvaggia, rilocazioni forzate e aumento del presidio talebano.

I talebani avevano promesso un governo inclusivo e tollerante, rispettoso dei diritti della popolazione, dichiarazioni che si sono presto dimostrate false. Le afgane e gli afgani che hanno deciso di rimanere nel paese per provare a darsi un’altra possibilità oggi vivono un incubo senza fine.

Foto e parole di Robertino Radovix

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

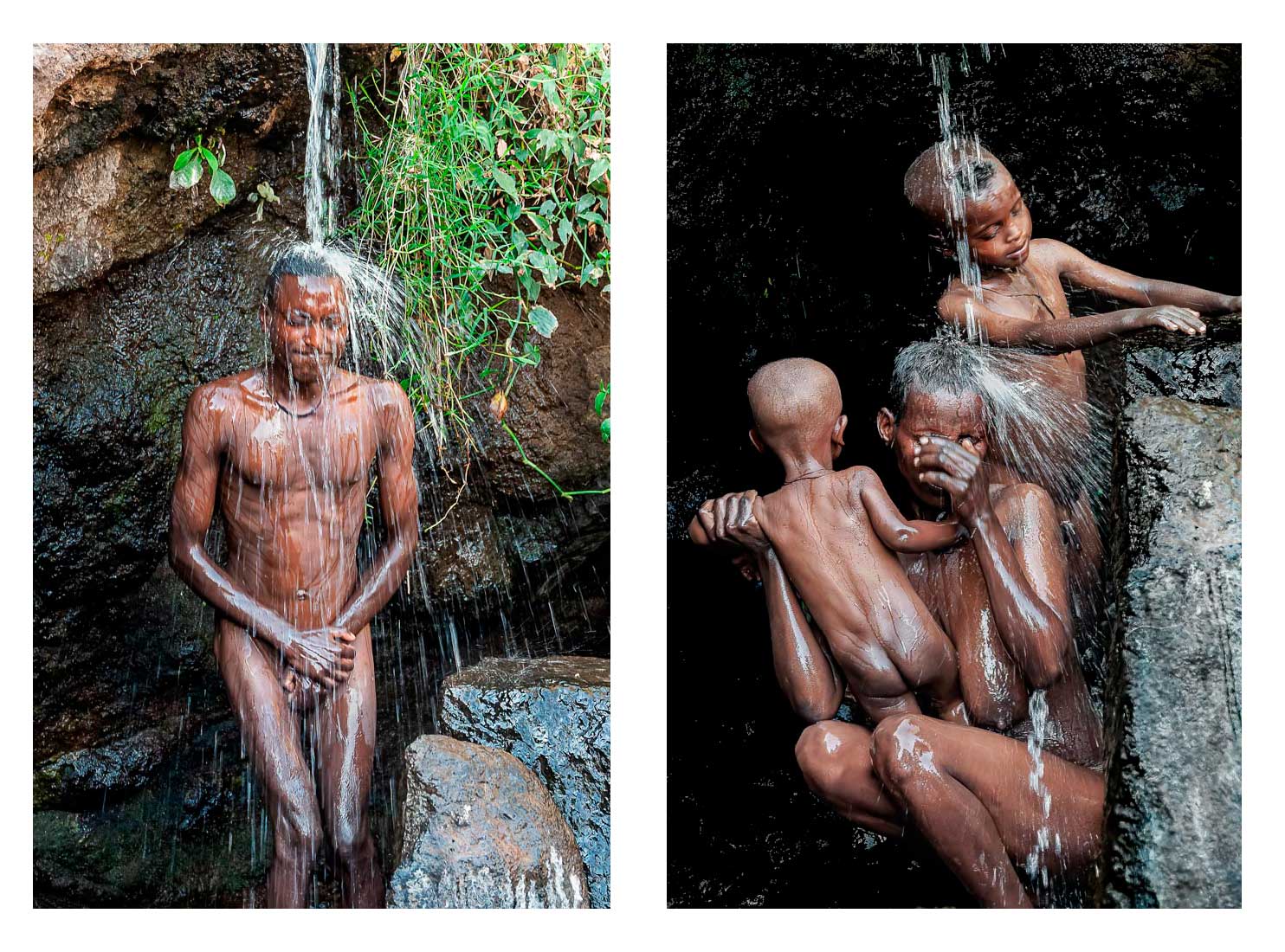

Durante uno degli ultimi viaggi in Etiopia di ritorno da Gondar verso il Lago Tana, dopo circa un ora di strada la mia guida, Ashennafi Demoz, mi propone di assistere al battesimo copto che, ai piedi della cascata sacra di Addis Zemen, veniva praticato da alcuni frati del vicino convento di Toragedam.

Dopo un percorso abbastanza accidentato ci fermammo subito dopo una curva nel punto dove si apriva un piazzale sterrato e dove, all’interno di un recinto di rami d’albero e frasche, si erano radunate alcune persone.

La mia guida parlotta con il ragazzo che sorvegliava un piccolo e consumato cancelletto in legno e dopo qualche minuto entriamo nell’area appena sotto la cascata dove vari gruppi di persone con dei bambini, da pochi mesi ad alcuni anni, vestiti in con morbidi teli di iuta e ricamati con colori sgargianti, si preparavano per essere battezzati.

Arriviamo alla cascata dove già era entrata una ragazza seguita da un uomo di mezza età il quale, completamente nudo e tremante dal freddo, rimaneva sotto il getto imponente d’acqua coprendosi con le mani le parti intime. La gente intorno pregava, l’atmosfera era molto intima e carica di emozione. Io ero incerto se iniziare a scattare oppure attendere. La mia curiosità e desiderio di fermare per sempre quel magico momento carico di mistero e religiosità, fu troppo forte ed iniziai a scattare prima molto timidamente e poi, alternando gli scatti con alcune riprese video, cercai di padroneggiare la scena cercando comunque di portare il massimo rispetto alle persone presenti.

Dopo la benedizione da parte del frate fu la volta di una ragazza con al collo una croce di metallo ed anche lei fu obbligata a mettersi nuda e ad entrare sotto la gelida e imponente cascata d’acqua. La gente che raccolta pregava sommessamente, di colpo si ferma ed il brusio diviene sempre più forte sino a quasi diventare un grido corale.

Una ragazza portata da suo fratello dopo aver parlato con un frate entra sotto la cascata con la sola speranza di poter guarire dalla malaria che non riusciva a debellare. La ragazza viene aiutata a spogliarsi ed entra con passo incerto aiutata dal fratello , sin sotto il getto d’acqua. Contemporaneamente dall’altro lato una giovane donna con due bambini si spoglia ed anche lei si mette sotto l’acqua portando con se in braccio il figlio più piccolo e tenendo per mano quello più grandicello, La giovane donne stringe intorno a se sotto l’acqua i suoi due figli, la gente inizia a protestare con un mormorio che va a crescere sino a confondersi con le urla della donna e dei due bambini.

La donna alternava momenti di sconforto e calma apparente ad urla e agitazione incontrollata. Io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Per fortuna Ashennafi viene in mio soccorso e mi preannuncia che la donna è indemoniata e che tra poco assisteremo ad un esorcismo. Nel frattempo la ragazza ammalata di malaria, tremante e quasi pronta a cadere, viene aiutata dal fratello e da un frate ad uscire dall’acqua ed ad asciugarsi e rivestirsi sedendosi li vicino per riprendere un poco le forze, se ne avesse ancora!

La donna che sempre gridava come un ossessa viene avvicinata da un frate con in mano una grossa croce di metallo dorato. Questo inizia a parlarle prima sommessamente e dopo con grande fermezza e voce imperiosa inizia a vibrare, sulla testa della sedicente indemoniata, numerosi colpi di croce quasi a voler scacciare veramente il demonio che si era impossessato della giovane donna. Dopo alcuni minuti sia la donna che l’esorcista si fanno più calmi ed iniziano a parlare tra loro a voce bassa , la donna scoppia in lacrime e l’esorcista dopo averla benedetta con la croce l’accompagna, insieme ai due bambini, verso il gruppo di persone più vicino.

Un anziano e fiero signore, quasi sicuramente il padre della donna, porta un abito bianco per coprire sua figlia e prende in braccio il più piccolo dei nipoti per asciugarlo. Tutti insieme si avviano verso l’uscita della cascata. Pareva fossero trascorse ore da quando eravamo arrivati e sopraggiunta la calma ci ritroviamo spossati e privi di forze quasi che, quanto accaduto in pochi minuti fosse la conseguenza di una lotta alla quale tutti avevamo partecipato per ore.

Rimango incerto e disorientato e per fortuna ancora una volta Ashennafi viene in mio soccorso, mi prende il gomito e mi invita ad avviarmi con lui verso l’uscita.

Foto e parole di Francesco Merella

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Un paese un po’ lasciato in disparte negli anni passati, forse a causa della sue tragiche vicissitudini abbastanza recenti, la Cambogia è un gioiello affascinante e ricco di storia per un viaggiatore ed ancor più per un fotografo.

Non solo il famosissimo sito di Angkor Wat, una delle mete piu’ visitate al mondo, rimasto nascosto e dimenticato per secoli, ma molto della Cambogia merita essere visitato e vissuto.

I templi buddisti sparsi ovunque, le migliaia di monaci che li abitano, la rigogliosa natura con le sue grandi foreste, il lago Tonle Sap con la sua gente che vive su palafitte e si muove su barche e canoe cosi’ come noi usiamo le auto, i suoi mercati incredibili e affascinanti , l’ottima cucina locale e la grazia e gentilezza della sua popolazione.

I monasteri buddisti sono un punto di raccolta per diversi bambini e ragazzi che altrimenti non avrebbero altre possibilità per studiare e vivere al di fuori della strada. Le loro preghiere, i loro riti , le cerimonie, le benedizioni ai fedeli sono un’occasione unica per il fotografo e per tentare di capire un poco la loro filosofia di vita.

I mercati, come spesso succede in tutto il mondo, sono luoghi incredibili per incontrare la varia umanità e anima pulsante di ogni paese o città. Dal mercato per carne e pesce , ovviamente all’aperto senza frigoriferi e invaso da mosche e insetti vari , all’incredibile “Russian market “ di Phnom Penh , cosi’ chiamato per via della frequentazione degli espatriati russi negli anni 80, dove , tra negozi o meglio piccoli spazi stipati all’inverosimile, viene venduto di tutto e, senza divisori, di fianco al macellaio si trova il “beauty center” o, tra centinaia di pezzi di ricambio per moto e biciclette i bambini, presenti ovunque , vivono le loro giornate.

I cambogiani , almeno quelli incontrati nel mio viaggio, si sono sempre dimostrati una popolazione gentile ed accogliente. La possibilità di entrare nelle loro case, vivere qualche ora con loro , mangiare con loro, mi ha dato la possibilità di conoscerli un po’ piu’ da vicino e conoscere qualche dettaglio della loro recente tragica storia negli anni dei Khmer rossi.

Il quasi novantenne ex combattente ha il corpo ricoperto di tatuaggi quali simboli per la protezione contro le pallottole dei suoi stessi compatrioti durante la sanguinosa guerra civile del 1975-1979, che causo’ la morte di quasi un terzo della popolazione cambogiana. Basta visitare il museo di Tuol Sleng a Phnom Penh ( la famosa prigione S-21) per rendersi conto dell’assurdità e dell’atrocità di quel buio periodo della loro storia.

Alla brutalità di quel periodo si contrappone ora la grazia e gentilezza della maggior parte della giovane popolazione cambogiana. I bambini , numerosissimi e presenti ovunque , si divertono con quel poco che hanno o trovano per strada. Durante le numerose feste locali le bambine vengono spesso truccate e vestite per le tradizionali danze locali.

Come in tutti i paesi in via di sviluppo, le contraddizioni della vita locale sono spinte all’estremo. La maggior parte della popolazione è povera, per non dire poverissima, e di fianco a loro, nella grande città di Phnom Penh, si trova il concessionario della Rolls Royce , della Lamborghini, cosi’ come i negozi dei piu’ famosi stilisti di moda italiani e francesi.

E’ stato un viaggio bellissimo, tra passato e presente , tra ricchezza e povertà, che mi ha fatto scoprire un’altra parte di questo nostro piccolo-grande globo sul quale viviamo.

Foto e parole di Sergio Volani

“Cambogia” ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Quando l’anno scorso ho detto ad amici e conoscenti che sarei andato a fare un Reportage in Armenia, molti di loro mi hanno chiesto perché mai ci andassi ed alcuni mi hanno perfino domandato dove si trovasse.

Meta di viaggio insolita, l’Armenia è un paese bellissimo e ricco di storia, monumenti e paesaggi stupendi; il suo popolo, poi, è ospitale come pochi e pronto ad accogliere il viaggiatore nella semplicità delle proprie case, offrendogli all’occorrenza un sorriso e un caffè.

A livello paesaggistico, ciò che rende riconoscibile l’Armenia sono i numerosi monasteri medievali che costellano gran parte del territorio. Con la loro struttura semplice, sobria e austera, si stagliano su paesaggi visivamente spogli e desolati, spesso sperduti. Di grande interesse artistico per i viaggiatori, rappresentano l’emblema dell’identità armena, intrisa di senso di appartenenza, orgoglio e religiosità.

La religiosità è appunto uno dei capisaldi di questo paese: è noto a tutti quale prezzo abbia dovuto pagare il popolo armeno per abbracciare il cristianesimo come religione ufficiale.

Rappresentativo di questa sofferenza è il fatto che il Monte Ararat, simbolo nazionale del paese e montagna sacra per il popolo armeno, sia geograficamente collocato all’interno del territorio turco, e quindi al di fuori dei confini armeni.

Nonostante il passato difficile e travagliato, però, l’impressione che si ha visitando questo paese è che gli Armeni abbiano saputo mantenere un grande senso di identità e dignità, non facilmente riscontrabile in egual misura presso altri popoli.

A titolo esemplificativo, riporto una notizia letta di recente: a seguito del disastroso terremoto che ha colpito la Turchia, l’Armenia ha deciso di riaprire il confine tra i due paesi, chiuso da ben 30 anni, per inviare aiuti ad Ankara. Questo gesto, più di tante parole, può sicuramente aiutare a comprendere la grandezza del popolo armeno.

India : Il fascino che ti cattura, puoi visitare questo paese 100 volte e rimanere comunque senza parole!

Ogni volta la stessa emozione e ammirazione per un luogo così unico e affascinante. Ti accorgi presto che ciò che per noi è incredibile, diverso o strano per il popolo indiano è invece la normalità e uno stile di vita.

Il fascino dell’ India attraverso gli occhi di un viaggiatore e fotografo sta proprio nel vivere e catturare allo stesso tempo la bellezza e l’unicità di questo Paese. I contrasti così forti e ogni volta una nuova opportunità, sempre con la voglia di raggiungerlo e sicuramente con una diversa maturazione e consapevolezza.

Sei catalizzato e avvolto ogni volta da una strana sensazione che ti accompagna nel viaggio. Respiri la grande devozione e umanità di un popolo dove la ricchezza e il valore delle cose materiali viene vissuto in modo molto diverso e spesso incomprensibile ai nostri occhi.

Emozioni attraverso la luce, le atmosfere, il calore, la spiritualità, la bellezza anche dove c’è niente o poco perché è proprio nelle piccole cose che spesso si rivela il valore più grande.

Ci si rende presto conto che l’importanza sta nell’osservare più che nello scattare. A volte molte immagini non hanno bisogno di essere scattate, restano in noi e aiutano a rafforzare il nostro modo di vedere e documentare. Non ci sono immagini banali o inutili, ma immagini che avremmo potuto documentare diversamente.

In molti reportage in India e nelle migliaia di immagini scattate, spesso prevalgono colore e sentimenti discordanti nel voler rappresentare luoghi, persone e ambienti, ottenendo immagini che non rappresentano esattamente la realtà o ciò che avremmo voluto realizzare.

In questa serie di immagini, riassumendo le tante immagini viste e catturate, ho voluto rappresentare principalmente un’ India dai colori caldi e forti. Accogliente e ricca di emozione e sensorialità, il suo fascino e la sua ricchezza unica e catalizzante. La luce quando aiuta ad immergersi e lasciarsi trasportare e sempre con la voglia di tornare per scoprire e documentare di più.

In realtà è uno di quei luoghi che crea dipendenza, dopo un pò di tempo che non ci vai, senti l’esigenza di tornare ed ogni volta che concludi il viaggio sai che non sarà l’ultimo.

Foto e parole di Luigi Rota

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

I segni indelebili dello Tsunami del 2004 e la guerra civile cruenta in Sri Lanka terminata il 18 maggio 2008, distrussero questa terra ed il suo nuovo futuro è iniziato da allora.

Decisi di viaggiare alcuni anni dalla costa nord ovest di Jaffna alla costa sud a wiligama passando per le grandi colline del centro fino a Nuwara Elia, ritraendo le piccole donne tamil raccoglitrici del the.

In questo lavoro ho voluto ricercare le storie e i racconti anche di quel passato, ma provando a vederne la bellezza attraverso la fotografia in bianco e nero.

Un viaggio dalle colline del The di Nuwara Elia alle coste a nord di Mannar distretto settentrionale confinate con il continente Indiano ancora oggi zona militarizzata.

Oggi questa terra ricomincia a vivere ed a convivere (anche se con estrema difficoltà vivendo per il suo 80% di turismo), con quel passato che oggi rimane nelle testimonianze nei volti e nelle storie della gente dello Sri Lanka.

Foto e parole di Maurizio Gjivovich

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione

La storia di Maurizio Gjivovich qui pubblicata è esposta a Roma fino al 21 febbraio 2024 presso la OTTO Gallery in Piazza Mazzini 27, scala A piano 4.

Quelle che seguono qui sono le foto dell’allestimento:

C’ERA UNA VOLTA IL MARE

Il lago di Aral

Negli ultimi decenni si è consumato un enorme disastro ambientale, quasi sconosciuto, ma forse il più grave; grave perché ampiamente previsto fin dal 1964 da studi appositamente commissionati e ciò nonostante scientemente perseguito.

L’Aral era un grande lago salato, quasi tre volte la Sicilia. Tanto grande da essere chiamato “mare”, il Mar d’atal. Ed era molto pescoso.

Moynak, in Uzbekistan, era un tempo una ridente cittadina sulle rive del Mar d’Aral. Oggi non ride più, perché l’Aral non c’è più. Viveva grazie alla pesca e alla lavorazione del pescato, inscatolato sul posto in una fabbrica i cui prodotti rifornivano tutta l’URSS, di cui faceva parte l’Uzbekistan.

Ma nel secolo scorso l’URSS volle sviluppare l’agricoltura in zone semidesertiche, attingendo le acque d’irrigazione dagli immissari dell’Aral. Si sapeva che l’Aral sarebbe morto, ma si pensava di sfruttare anche le nuove terre emerse per questa coltivazione.

Le acque cominciarono a ritrarsi dal 1960. Nel 2007 il 90% dell’Aral era sparito; la salinità dell’acqua rimasta era decuplicata, rendendo impossibile la vita. La flotta di pescherecci fu abbandonata ad arrugginire sul fondo prosciugato del lago.

La lavorazione del pesce però continuò inscatolando il pescato del Mar Baltico, trasportato in Uzbekistan da migliaia di chilometri, e poi ridistribuito a migliaia di chilometri di distanza. Ma la dissoluzione dell’URSS rese insostenibile questo sistema e la fabbrica fu abbandonata. Lasciando gli abitanti senza risorse: anche l’agricoltura è impossibile, perché le acque dell’Aral, ritirandosi hanno lasciato sul terreno un concentrato di sale, fertilizzanti e pesticidi, con l’aggiunta delle scorie tossiche gettate in acqua da una base militare sovietica, situata in un isola in mezzo all’Aral.

Quando il clima diventa caldo e secco, il che accade molto spesso, il terreno diviene polveroso; il vento porta questa polvere tossica sulla città e i suoi abitanti, ma arriva anche a centinaia di chilometri.

L’unica cosa che cresce sono dei miseri sterpi, buoni solo per le capre e le pecore. Per il resto si vedono uomini e bambini tra le macerie di quella che era la fabbrica del pesce, alla ricerca di rottami ferrosi da vendere per pochi spicci. Non c’è acqua corrente, non ci sono fognature. I bambini che giocano per le strade polverose, sorridendo felici come tutti i bambini, sono l’unica nota di speranza.

Si va in Uzbekistan per vedere la favolosa Samarcanda e le antiche città che costellavano la via della seta. Ma visitare l’Aral, significa visitare qualcosa che non c’è, un non-luogo, un non-mare, pieno di non-acqua e di non-vita. Una distesa di chilometri di conchiglie bianche nel deserto. Non sono le conchiglie fossili che si trovano anche in montagna: sono conchiglie che solo pochi anni fa ospitavano un essere vivente e ora sono li a tappezzare quello che era un fondale.

Intanto le navi fantasma solcano il deserto, guidate da un faro spento che sorge dove non c’è più la costa.

Intanto le navi fantasma solcano il deserto, guidate da un faro spento che sorge dove non c’è più la costa.

Foto e parole di Roberto Manfredi

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

La storia di Roberto Manfredi qui pubblicata è esposta a Roma fino al 21 febbraio 2024 presso la OTTO Gallery in Piazza Mazzini 27, scala A piano 4.

Quelle che seguono qui sono le foto dell’allestimento:

Mi chiamo Narghisa sono una materassaia.

Lavoro in questo edificio da così tanto tempo che oramai lo chiamo casa.

Qua trascorro gran parte della mia giornata e con ago e filo cucio insieme scampoli di stoffa e scampoli di vita.

Le fotografie sbiadite alle pareti raccontano di un tempo lontano, lavoravamo in tanti, oggi sono rimasta solo io.

Scrivo a mano con precisione sul mio quaderno gli ultimi ordini.

A breve il laboratorio sarà venduto, stanno costruendo grandi alberghi, stanno immaginando grandi cose e strumenti piccoli come ago e filo non ce la fanno più a tenere insieme i pezzi della storia.

Non so cosa ci sarà qui domani e se resterà la traccia di un ricordo, quello che so è che tutto ciò che fin ora ho realizzato l’ho fatto con le mie mani.

Foto e parole di Laura Pierangeli

“La materassaia di Bukhara” ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

C’è un’antica via di ghiaccio che da generazioni apre le porte del mondo al popolo Zanskari, “chadar”. Siamo in Ladakh, regione dell’India racchiusa tra Karakorum e Himalaya ad oltre 3.700 metri di altezza. Qui, per poco più di un mese, tra gennaio e febbraio, il fiume Zanskar diventa percorribile e rompe l’isolamento dell’inverno.

I mercanti di spezie e stoffe hanno aspettato quel momento ogni inverno per secoli… l’attimo in cui oriente e occidente si incontravano sulla Via della Seta. Sembra ancora di vederli, accalcati tra le locande e nelle strade di Leh, avvolti nei profumi e il vociare dell’antica capitale.

È un cammino incantato e terribile, tra gole profonde, crepacci, dirupi ma anche colori inattesi e cascate di ghiaccio. Avanti, un passo dopo l’altro, nel vento gelido, ho imparato ad ascoltare con rispetto la voce del ghiaccio sotto gli scarponi.

La macchina fotografica per rubare almeno un po’ di quella meraviglia che riempie gli occhi, per cristallizzare i gesti rituali delle guide che si ripetono da secoli: la preparazione delle slitte, l’allestimento delle grotte per i bivacchi, i canti tradizionali che accompagnano in ogni momento della giornata.

Tre giorni di cammino che diventano un viaggio nel tempo verso il monastero di Karsha Gompa, circondato dal suo villaggio, dove il potente suono della Sankha, la tromba conchiglia, richiama i monaci per l’inizio della Puja, la celebrazione del Risveglio del Buddha.

L’antico monastero del X secolo è uno scrigno di storia e spiritualità, ma anche di arte con i suoi straordinari dipinti murali.

Il tesoro più prezioso di Karsha Gompa è, però, la luce nello sguardo dei monaci e del popolo Zanskari… il mio pretesto per tornare a casa è stato quello di poter raccontare quella luce con queste foto.

Foto e parole di Christian Giudice

Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

I ricordi fanno rumore: le voci, suoni di passanti, risa dei bambini o del vento che insinua ovunque la sabbia divenuta respiro.

Un andare e venire nel mobile sguardo che tutto vuole accogliere e di cui non ha mai abbastanza: orizzonti leggermente frastagliati, cespugli di faticoso verde, vette miti accerchiate d’intenso arancio, morbide dune che dividono lo spazio con l’azzurro liquido, divorato dal verso dei gabbiani.

E il cielo, il grande cielo azzurro o disseminato di nastri di nuvole a raccogliere ombre.

La luce disegna e definisce luoghi, sguardi, intenzioni, pietre, mura policrome sbrecciate incomplete antiche e nuove, uomini e animali, donne e passi frettolosi, bambini e la curiosità del divenire, in un frammento costante pieno di vita.

Quando poi al buio, tutto diventa uno, custodito dal silenzio delle stelle.

Foto di Roberto Malagoli, parole di Lisanna Pina

“Mauritania” è il SECONDO CLASSIFICATO di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

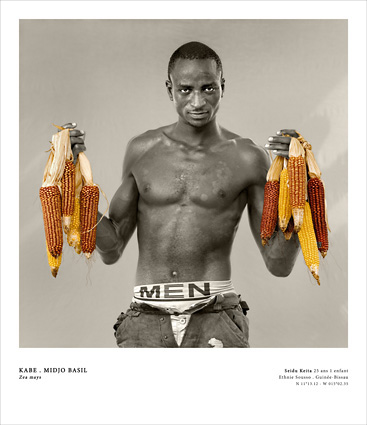

Si tratta di un’ antica lotta indiana chiamata “kushti”.

Ho cercato di raccontare l’intimità e lo svolgersi delle loro giornate/quotidianità

Giovani bambini, spesso di famiglie povere, o salvati dalla vita di strada, vengono assorbiti nella scuola palestra-monastero chiamata akhara già in tenera età, iniziando un percorso di duro allenamento fisico e mentale.

Al rigoroso allenamento si uniscono le fondamentali regole religiose che educano i ragazzi. Tra queste niente sesso, niente alcol, poca vita sociale e rigorosa preghiera alle prime ore del mattino e durante la giornata.

Combattono nella Sacra terra di argilla rossa, chiamati “Akhada”.

L’obiettivo è concentrarsi su uno stile di vita puro per costruire forza mentale e fisica: la debolezza sarà debellata, forza e virilità restituiti all’ uomo, l’orgoglio della nazione restaurato.

La kushti tradizionale sta vivendo un periodo di profonda crisi perdendo il contatto con la terra rossa sostituita da materassini e perdendo la filosofia che la caratterizza a causa di un processo di modernizzazione sociale che tende a svalutare l’aspetto spirituale e rendendo lo spazio/scuola più sicuro e lontano da vecchie pratiche e regole religiose.

I bambini spesso vengono presi dalla strada, orfani e soli. Oppure figli di famiglie povere, quelli piu forti verranno accolti nella scuola. Qui però non riceveranno istruzione scolastica. Se non otterranno titoli e premi nella lotta verranno allontanati e si ritroveranno soli, senza cultura, senza saper leggere. Senza amici e senza saper dare una carezza alla vita, saranno facilmente assorbiti nel crimine!

Da quasi 10 anni viaggio per il mondo alla ricerca di tutte quelle popolazioni e minoranze etniche poco conosciute, spesso invisibili alla nostra società, che ancora sopravvivono alla globalizzazione cercando di mantenere vive le loro caratteristiche tradizioni ancestrali.

Al largo delle coste di Filippine, Malesia ed Indonesia vivono i Bajau,popoli indigeni, nomadi e apolidi conosciuti anche come zingari del mare.

Diffidenti, perché abituati a vivere isolati, sono spesso trattati con indifferenza o denunciati perché considerati immigrati illegali sulla terraferma, infatti non sono riconosciuti da nessuno Stato e non hanno alcun diritto fondamentale.

In passato si muovevano liberamente nei mari del Sud-est asiatico mentre oggi sono più stanziali, ma ancora vivono strettamente legati al mare in piccole palafitte di legno costruite sull’acqua bassa o in barche chiamate “lepas”, lontani dalla terraferma e la sua società.

Hanno una conoscenza dell’Oceano senza eguali e la loro vita trascorre lenta, scandita dai ritmi delle maree.

Esperti apneisti, imparano a nuotare appena nati; la pesca e la raccolta di conchiglie e crostacei rappresentano la fonte principale di sostentamento dei Bajau, che raggiungono la costa solamente per commerciare i loro prodotti o per ripararsi dalle forti tempeste.

Salis, un pescatore Bajau, mi ha introdotto nella sua comunità facendo da interprete e permettendomi di fotografare il loro stile di vita e le loro abitudini. Mi ha raccontato che ha provato a trasferirsi sulla terraferma per lavorare in città, ma dopo qualche mese, il richiamo nostalgico del mare è stato troppo forte ed è tornato a vivere nella sua palafitta, scappando dalla routine e dalla quotidianità di una vita stanziale.

L’inasprimento dei controlli, la graduale diminuzione della fauna marina e le restrizioni ai loro movimenti stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dei Bajau, ma trasferirsi sulla terraferma e abbandonare il loro stile di vita non è ancora un’opzione contemplata.

Foto di Jacopo Della Valle, parole di Anita Palma

“Waterworld” E’ IL VINCITORE ASSOLUTO di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Balance in the confusion – Mi sono trovato spesso a chiedermi come sia viaggiare in India per la prima volta. Io la mia opportunità non l’ho mai avuta. Sono figlio di un viaggiatore che ha fatto dell’India la sua meta preferita, perciò i tantissimi racconti di questo luogo non mi hanno permesso di viverla questa “prima volta “.

Posso però mostrare come vivo interiormente i miei diversi viaggi in questa terra.

Il titolo del progetto lo racconta brevemente e il mio vissuto lo trasforma in quelle che sono le mie personali sensazioni, quando entro in questo luogo che per me è magico.

All’interno di un mondo confusionario fatto di suoni, rumori, occhi grandi di bambini che sorridono e altri che ti “squadrano”. Fatto di oscurità e colore, di profumi e odori forti, di commercianti e mendicanti, e di fede.

In mezzo a tutta questa apparente confusione io trovo la mia pace, il mio equilibrio, un mondo rallentato che mi permette di osservare dentro ad ogni persona che inquadro e mette tutto al suo posto regalandomi quel senso di magia che provo ogni volta che sono qui.

Foto e parole di Giulio Cesare Grandi

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Islanda. In nessun luogo al mondo come su quest’isola all’estremo nord dell’Europa ci si sente al limite tra due opposti, come se camminassimo lungo una linea sottile tracciata tra due diversi universi.

Siamo in Islanda, che già di per sé non è un’unica isola, come superficialmente appare se ci limitiamo ad osservare la mappa. Qui affiorano e si incontrano due diverse placche tettoniche. La cosa fa sì, ad esempio, che un giorno calpesti suolo europeo, mentre un altro sei già in America.

Qui, lingue di ghiaccio che nascono dalle montagne dell’interno finiscono la loro corsa gettandosi in acque scaldate dalla Corrente del Golfo. All’interno, intanto, getti di vapore bollente fuoriescono impetuosi dalla neve.

Guidi nelle aree densamente popolate della costa, ma poco dopo ti trovi ad attraversare territori completamente deserti per centinaia di chilometri, pietraie nere che non ospitano da millenni neanche le forme di vita più elementari.

Tutto qui sembra essere al crocevia tra universi opposti.

Porticcioli, barche da pesca, marinai abituati a prendere il largo incuranti di ogni meteo. Anche qui, mi chiedo se le scene a cui assito appartengono al presente o se non siano piuttosto ricordi, dejà vu di un passato a lungo sognato, fatto di terre estreme e avventure immaginate.

E’ un mondo a colori, come nel mirino della mia reflex, o soltanto monocromatico, come se lo vedessi sul vetro smerigliato di una vecchia macchina a lastre?

Tutto è come camminare lungo una linea sottile. Un po’ di qua, un po’ di là

Foto e parole di Aldo Frezza

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Sana’a è ancora la bellissima Venezia d’Oriente dei miei ricordi del viaggio di alcuni anni or sono.

Pochi i kalashnikov a tracolla. Restano i jambiya, i pugnaloni ricurvi portati nella fascia attorno ai fianchi da tutti i maschi yemeniti, le case deliziose di mattoni color ocra, gli archi delle porte e delle terrazze, le decorazioni di gesso che contornano le finestre, i vetri dai tanti colori. Una fantasia irrefrenabile di ricami che salgono nelle facciate, nei vicoli, nelle piazzette e nei giardini con palme e alberi da frutto.

Lo sguardo si sofferma inebriato dal bellissimo e umano disordine.

Partiamo subito per i monti dell’Harazz, in un susseguirsi di piccoli villaggi arroccati sui pendii. Sembrano fortificati come quelli del nostro Medioevo. Da ogni cocuzzolo i castelli turriti dominano le larghe terrazze coltivate. Quasi tutte ad alberelli di qat, delle cui foglioline gli yemeniti vanno matti.

Ecco le belle case in pietra rosata di Thilla, distesa sul pendio. Nel suo negozietto ritrovo la giovane donna di un viaggio precedente, che non portava il velo e che mi aveva assicurato con forza che lei non lo avrebbe mai messo.

Mi mostra orgogliosa il suo volto, con un sorriso allegro. Anche le donne yemenite possono avere un simbolo di libertà! Le faccio i miei complimenti, ricordandole l’incontro di sei anni prima. Mi aggiro nel suo negozio pieno di oggetti interessanti. Compro una specie di cuore di alabastro trasparente, intarsiato con curiose scritte in ebraico. Non sono convinto che sia antico, ma mi sembra molto bello e misterioso.

Nello Yemen erano molti gli ebrei, spesso artigiani bravissimi a lavorare anche l’argento e considerati veri maestri nel cesellare i più preziosi jambiya.

Foto e parole di Francesco Carmignoto

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Israele non è un Paese qualunque.

Israele è un concentrato di emozioni, contraddizioni, stati d’animo, profumi. L’arrivo a Tel Aviv si presenta come un’odissea di controlli meticolosi, lunghi ed estenuanti. Poi esci dal terminal e ti ritrovi proiettato in una città giovane, eccentrica, di tendenza.

Tel Aviv non dorme mai quasi a sembrare l’oblio dei giovani israeliani, che vogliono lasciarsi alle spalle le complessità della vita quotidiana.

Poi Gerusalemme.

Qui potrei scrivere un libro, come d’altra parte potrei non scrivere nulla. Gerusalemme è una città impossibile da raccontare, puoi solo farti guidare da emozioni e sensazioni.

La città vecchia intanto; dentro le antiche mura è bellissima, i colori chiari e tenui, il suq pieno di gente, avvolta dai colori della frutta, dal profumo di pane fresco, e spezie. Tutt’intorno le chiese, i minareti, contornate da vicoli che formano un labirinto quasi senza fine.

La città è divisa in quattro quartieri: il quartiere musulmano, ebraico, cristiano e armeno. In ognuno di questi settori, si percepiscono, si vedono, si toccano le singole diversità e differenze. In ogni spazio si delineano tutte le icone delle singole religioni monoteiste: il Muro del Pianto, la Chiesa del Santo Sepolcro, la Spianata delle Moschee.

Camminando in questi luoghi sacri, si avverte tutta la carica emotiva, tutte le tensioni, e quella strana energia, che deriva dalla convivenza in spazi decisamente compressi. A fine giornata senti il cuore, la testa e l’anima che chiedono a gran voce un po’ di riposo. Con gli occhi di medico e la mia grande passione per la fotografia, ho cercato di catturare ogni mia singola emozione in uno scatto. Gerusalemme è respirare emozioni con l’anima.

Un semplice tramonto si trasforma in una luce sensoriale, l’alba ti travolge di spiritualità interiore. La fotografia è lo specchio di un’interpretazione emotiva soggettiva, personale. E’ in grado di sviluppare quella chimica cellulare che accende la comunicazione sensoriale di chi osserva. A Gerusalemme tutto ciò è possibile.

Foto e parole di Milena Masini

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Un viaggio in Tunisia per raccontare “Il Maghreb Dimenticato”. Un progetto per diffondere e far conoscere le popolazioni Berbere del Nord-Africa. Il progetto costituisce un’occasione di riflessione sulla civiltà mediterranea, sui caratteri di parentela e non di antagonismo tra popolazioni che rappresentano la cultura millenaria del Maghreb, e che concorrono alla creazione della nostra storia comune fin dall’alba dei tempi.

Le aree montuose del Dahar, nel sud desertico della Tunisia, sono caratterizzate da paesaggi di monti aridi e rocciosi stagliati da erosioni di milioni di anni. Qui sorgono villaggi abitati da tempi immemori da popolazioni che noi genericamente chiamiamo “Berberi” o Imazighen (uomini liberi), come essi preferiscono definirsi.

Usi e costumi di antica memoria sono stati mantenuti e tramandati e costituiscono quell’ “essenza Berbera” che aveva affascinato lo storiografo tunisino Ibn Khaldoun che nel XIV secolo ne raccontò storia e gesta.

Il viaggio è l’occasione per entrare in contatto con lo stile di vita delle comunità di questi villaggi dove il tempo scorre lento tra paesaggi evocativi ed emozionanti. Tradizioni secolari scandiscono la vita quotidiana, gestita soprattutto dalle donne.

Ancora vestite con abbigliamenti lontani dal XXI secolo svolgono tutti i lavori più pesanti, in casa come nei campi. Le antiche fibule utilizzate per l’abbigliamento e i tatuaggi marcano un’identità che difficilmente si potrà tramandare. Per fotografare non bisogna essere invadenti. E’ necessario stabilire un contatto in modo da poter condividere momenti importanti della quotidianità e così osservare attività legate alle tradizioni locali. Ho anche la fortuna di assistere ad una “Fantasia”; straordinaria esibizione equestre di antica tradizione, sfrenata corsa di cavalli in cui viene simulato un attacco armato.

Qui il turismo di massa non è mai arrivato e le primavere arabe hanno solo contribuito ad accentuare l’isolamento di questi luoghi. Villaggi celati nel paesaggio come Chenini, Douiret, Guermessa, Matmata, Tamerza punteggiano un territorio di desertica grandiosità con architetture caratterizzate dalla presenza di cittadelle abbarbicate sulle rocce o sorprendenti abitazioni trogloditiche scavate nella terra.

La miscela tra nomadismo, agricoltura e sedentarizzazione è il vero fondamento su cui si basava la creazione degli Ksour: castelli con la funzione di granai. All’interno, ogni famiglia possedeva, e la pratica era in vigore fino a pochi anni fa, il suo ghorfa, una celletta di stoccaggio dei generi di prima necessitò (olio d’oliva, cereali).

Alcuni di questi granai fortificati, come Ksar Ouled Sultane, possono essere considerati veri e propri capolavori architettonici. Ksar Metameur, Ksar Hallouf, Ksar Haddada, Ksar Mrabtine, Ksar El Ferch, Ksar Gattoufa, Ksar Kedim, Ksar Ouled Debab, Ksar Ouled Sultane…, come una litania di santi ogni spuntone roccioso o avamposto di pianura conserva uno ksar o i ruderi di quello che un tempo lo era. Ne esistono più di 150, molti avvolti solo dal silenzio dell’abbandono, ma tutti degni di uno sguardo che però il tempo non può assicurare.

Foto e parole di Luigi Vigliotti

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Isole Lofoten – Il termine “arcipelago” a me, e penso a molti altri, suggerisce infallibilmente la visione di spiagge tropicali che scendono in acque cristalline, costellate da palme inclinate che si protendono verso il mare.

-Dove vai? -Alle isole Lofoten -Che bello! Non prendere troppo sole!

Raccomandazione nemmeno troppo stupida, perché alle Lofoten, per tutto il mese di giugno, ci sono 24 ore di sole al giorno. Sì, perché le Lofoten si trovano all’interno del circolo polare artico, dove, all’inizio dell’estate, si può vedere il sole di mezzanotte.

-Vai in marzo? Chissà che freddo!

-Davvero! Pensa che a Svolvær (che per inciso è la più antica città del circolo polare artico) la temperatura minima di marzo è in media di ben due gradi sotto zero! Ma non c’entra il riscaldamento globale: grazie alla Corrente del Golfo le Lofoten hanno la più grande anomalia di temperatura positiva al mondo rispetto alla latitudine. L’Islanda, ad esempio, si trova più a sud ma è molto più fredda!

E grazie a queste singolarità che le Lofoten ci offrono qualcosa di unico, senza chiederci di morire di freddo. Paesaggi artici davvero singolari, dove si possono ammirare montagne innevate che si gettano nel mare, fiordi che si inoltrano nell’entroterra al punto che risulta difficile capire se si sta guardando il mare o un lago, vedute decorate da piccole città e dalle onnipresenti “rorbu”, le caratteristiche abitazioni su palafitte, sempre dipinte di rosso pompeiano.

Ma le Lofoten non sarebbero magiche come sono se non ci fosse la dama verde. Le aurore boreali. Che qui si possono osservare in una situazione geoclimatica pressoché ideale. Arrivano quando vogliono, si offrono, danzano, danno al paesaggio, già fiabesco di suo, un pizzico di magia. E poi se ne vanno, lasciandoci senza fiato.

Foto e parole di Roberto Manfredi

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Due cose colpiscono viaggiando in Myanmar: l’intensa attività di costruzione, mantenimento e allargamento della rete stradale e il fatto che gli aspetti più faticosi di questa attività vengano svolti per la maggior parte da manodopera di genere femminile.

Le donne in Myanmar hanno un grado di indipendenza e autonomia relativamente maggiore rispetto ad altri paesi asiatici. Il sistema educativo però le penalizza, le posizioni di responsabilità sono precluse e conseguentemente a esse sono affidati i lavori più faticosi e di minor valore.

La costruzione delle strade è un esempio immediato di tutto ciò. L’attività è piuttosto semplice, sulla terra viene disposto un letto di sassi e successivamente passato il catrame.

Il lavoro di raccolta e trasporto di grandi pietre, la loro successiva rottura in sassi più piccoli, il trasporto e il posizionamento finale di quest’ultimi sono tutti demandati al genere femminile.

Gli uomini si occupano solo della guida degli automezzi, del fuoco che scioglie il catrame e del versamento del catrame stesso sui sassi. Tutte attività che comportano molto più pause di quelle svolte dalle donne.

Questo tipo di cantieri si trova spesso su qualsiasi strada si faccia; già poche foto testimoniano quanto descritto e spiegano più di molte parole.

Foto e parole di Maurizio Trifilidis

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

In Madagascar, la città di Ambatolampy è rinomata per i suoi manufatti in alluminio. I turisti vengono portati lì da compagnie di viaggio per acquistare bellissimi oggetti in alluminio lucido.

Possono entrare nelle manifatture e osservare la gente del posto al lavoro. Giovani uomini e adolescenti si guadagnano da vivere fondendo vecchie parti metalliche, da qui il nome “aluminium slaves”. I pezzi vengono raccolti in tutto il paese e portati in questa città.

Come ovunque in Madagascar, le persone usano il carbone per accendere fuochi. Qui lo usano per fondere il metallo, una volta smontati i blocchi motore o le barriere metalliche. Mettono le parti metalliche in pentole sterili e le fondono. Quindi portano le pentole con il metallo fuso nelle case con tetto e lo versano negli stampi che hanno preparato in precedenza, con argilla, sabbia e legno.

Non ci sono precauzioni di sicurezza: gli uomini maneggiano le pentole di alluminio liquido a mani nude. Versano il liquido in forme semplici accanto ai loro piedi nudi. Per tutto il giorno respirano la polvere e l’inquinamento, dalla prima infanzia in poi. Alla fine della giornata, l’elettricità viene interrotta afferrando il cavo nudo dal contatto.

Le manifatture sono presentate come una forma di lavoro romantica e vecchio stile, ma è una vita molto dura. E la gente continua a sorridere.

Sono dovuto andare in Madagascar per una conferenza sulla biologia della conservazione. Ho trascorso un mese viaggiando e cercando di capire le dinamiche di un paese con una distruzione devastante. Con questa serie voglio documentare la vita di questi lavoratori che ho visitato due volte durante il mio soggiorno in Madagascar nell’agosto 2019.

Foto e parole di Pia Parolin

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

La Pasqua è la festività più sacra di tutto l’anno per il mondo ortodosso, ed anche in Grecia è particolarmente sentita. Sull’isola di Karpathos, nel piccolo villaggio di Olympos, abbarbicato sulle montagne a nord dell’isola, si svolgono ancora i riti pasquali legati alle tradizioni bizantine.

La festa coinvolge tutti gli abitanti del piccolo paesino, ed inizia il venerdì santo (Megali Paraskevi) , quando donne e bambini portano in chiesa fiori per decorare l’Epitaffio, bara simbolica di Cristo , sulla quale vengono anche appese foto dei defunti nell’ultimo anno . Alla sera, l’Epitaffio viene portato in processione nelle viuzze del paese, fermandosi nelle case per la recita di preghiere.

Il sabato è la giornata dedicata alla preparazione del pranzo pasquale. Le donne fanno il pane negli antichi forni e viene messa a cuocere la capra, piatto tipico di questa festa. Alla sera inizia il rito pasquale che si prolunga per ore, in una chiesa gremita di gente.

Le celebrazioni terminano il martedì con la processione delle icone attraverso il paese fino al piccolo cimitero e poi in giro per i sentieri fermandosi nelle piccole chiesette disseminate ovunque nella vallata circostante.

Foto e testo di Sergio Volani

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Il mio lavoro fotografico è costantemente ispirato dall’arte e dall’architettura che mi circonda nella mia città natale Roma, e dalla diversità di coloro che la frequentano. La collezione di immagini “The homage and the hero” è realizzata con un senso di profonda gratitudine per l’unicità e la bellezza di ciò che abbiamo intorno e per la possibilità di poterne usufruire. In questa collezione racconto l’apprezzamento per il lavoro che altri hanno svolto nel creare tale bellezza nella opposta relazione tra l’omaggio e l’eroe.

Da un lato la vita erratica e vulnerabile dell’eroe dello scatto, “the hero”. Si tratta di colui o colei che sta vivendo quel luogo, che ne definisce lo spazio, il protagonista dell’immagine. Ha colto la mia attenzione, passa di li per caso o che magari viene dal lato opposto della terra per visitare la città e la sua architettura anche solo per una volta. Mostra meraviglia e stupore per l’unicità di ciò che vede.

Dall’altro vi è invece l’elemento architettonico, “the homage”, ovvero il dono lasciato da coloro che ci hanno preceduti. Spesso origine di dolori e sofferenze, di punizioni e sacrifici. L’omaggio è li affinché si possa ammirarlo ed usufruirne, dargli un senso. Di opposta natura rispetto all’eroe, perché permanente e costante nel tempo, è spesso lì da secoli.

L’omaggio e l’eroe alla fine tornano insieme, in una danza comune, si fondono nella moltitudine di scatti sovrapposti che sintetizzano tutto il lavoro fatto sul luogo delle riprese. le immagini, una sull’altra, enfatizzano l’intenzione comune dell’omaggio e dell’eroe di stare insieme, di onorare il regalo ricevuto dando scopo alla reciproca presenza. l’obiettivo finale, ambizioso, è di convogliare i due protagonisti in un unico elemento dinamico, dando loro forza e finalità, ritrovando il movimento che si era perso nelle singole immagini.

Le immagini, una sull’altra, enfatizzano l’intenzione comune dell’omaggio e dell’eroe di stare insieme, di onorare il regalo ricevuto dando scopo alla reciproca presenza.

Nata e cresciuta nella città eterna, ad eccezione di quattro anni passati a New York per favorire la crescita personale, Nelly attualmente vive a Roma. Inizia ad interessarsi in maniera costante alla fotografia, a scattare con regolarità e ad approfondirne le conoscenze nel 2013, ma è solo a fine 2019 che propone il suo lavoro al pubblico partecipando al “Wave market fair” a Roma.

Da autodidatta in ripresa, post produzione e stampa di fotografia digitale, usa frequentemente altre metodologie per fotografare sperimentando continuamente modalità diverse dalle regole canoniche. L’obiettivo finale è quello di provocare i limiti imposti dalla fotografia sull’incapacità di riprodurre il senso del movimento. La fotografia è un mezzo di comunicazione letargico e statico; lei utilizza spesso multiple esposizioni o altri sistemi di ripresa non convenzionali (quali l’uso di obiettivi basculanti o vintage e a fuoco manuale) per enfatizzare il movimento anziché documentare la nuda e cruda realtà.

Il suo obiettivo finale è portare l’osservatore lontano dalle difficoltà quotidiane, far si che lo stesso possa condurre il proprio pensiero distaccandosene temporaneamente. Avendo a disposizione solo una parte del messaggio, l’osservatore, per mezzo del suo vissuto, aspirazioni e immaginario ne completa e personalizza l’interpretazione; se questi si lascia andare all’istinto e alla sua voce interiore.

Instagram: https://www.instagram.com/nellyschneiderphotography/

Facebook: https://www.facebook.com/nellyschneiderphotography/

OTTO Rooms

Piazza Giuseppe Mazzini 27 – Piano 4 Scala A.

00195 Roma

Ecco il link: https://goo.gl/maps/AhST5w2Nkc52

OTTO Gallery si trova nel Quartiere Prati di Roma ed è collegata benissimo anche con i mezzi di trasporto:

Puoi dormire direttamente nella di OTTO Rooms! Per prenotare la tua camera da OTTO Rooms CLICCA SU QUESTO LINK.

Le campane hanno avuto nei secoli un funzione pubblica, civica e religiosa, trasmettendo messaggi e acquisendo un valore simbolico.

Le campane venivano e vengono tutt’ora usate anche nei rituali magici: per scacciare gli spiriti malevoli e allontanare i temporali o per attirare gli Angeli.

Oltre a scandire il trascorrere del tempo e costituire un richiamo liturgico, svolgono da sempre la funzione di comunicare al popolo situazioni di pericolo imminente, gioie, dolori e lutti.

Utilizzate nei rituali religiosi di Occidente e Oriente, con il loro suono, dolce e potente allo stesso tempo, attirano a sé gli uomini e segnano un sacro legame fra l’Uomo e il Divino.

In Italia sono poche le fonderie di campane rimaste ma è ad Agnone, piccolo borgo dell’Alto Molise, conosciuto anche come il “paese delle campane”, che nasce la voce degli Angeli.

Qui infatti si trova la più antica fonderia in Italia, la Pontificia Fonderia Marinelli, dove i segreti e le tecniche di questo antichissimo mestiere sono tramandati da padre in figlio. Una tradizione che perdura da oltre 1000 anni, oggi portata avanti dai fratelli Armando e Pasquale Marinelli.

In questa antica fonderia di famiglia si realizzano campane e sculture bronzee a mano utilizzando la tecnica della “cera persa” già conosciuta dai fonditori medievali e rinascimentali.

Le campane quindi non sono fatte in serie ma ogni pezzo viene realizzato a mano su commissione da chiese, governi, imprese e organizzazioni e le sue campane si possono trovare in tutto il mondo.

Molte delle campane realizzate dalla fonderia si trovano in Vaticano. La fonderia ha anche ottenuto il diritto e l’onore, conferitole da Papa Pio XI nel 1924, di effigiarsi dello Stemma Pontificio.

Fabbricare una campana è una vera opera d’arte e la sua realizzazione è una esperienza di notevole impatto emotivo.

Il materiale utilizzato è il bronzo, una lega di rame e stagno che nel caso delle opere artistiche della fonderia Marinelli è di qualità purissima. Per l’intero processo si va dai tre mesi per le campane più piccole fino a un anno per quelle più complesse.

Si parte dalla costruzione di una forma costituita dall’Anima, che corrisponde all’interno della campana e viene realizzata in mattoni, lasciando la parte interna cava e un foro nella parte alta e viene ricoperta da un primo strato argilla.

Si procede con la Falsa campana, ovvero l’anima viene ricoperta con ulteriori strati di argilla speciale, sino ad ottenere una superficie levigata. Questa avrà esattamente lo spessore voluto per la campana. Su questa vengono applicate le cere con le iscrizioni dedicatorie, le immagini ed i fregi artistici.

Infine si fora il Mantello applicando sulla falsa campana altri strati di argilla sino allo spessore desiderato.

La forma così completata si riscalda con la tecnica della “cera persa”, ovvero viene acceso il fuoco all’interno dell’anima per far sì che la cera si sciolga col calore lasciando impressa in negativo, all’interno del mantello, la composizione artistica.

A questo punto si solleva il mantello, si distrugge la falsa campana e lo si ricolloca sull’anima.

Il modello è ora interrato nel fosso di colata dove avviene la fusione a circa 1150°C. Il bronzo liquefatto viene versato nelle singole forme riempendo lo spazio libero creatosi tra l’Anima e il Mantello.

La fusione è un processo che non può permettersi il minimo errore pena la cattiva riuscita del lavoro. Ha sempre una componente quasi mistica e delicata e come tale genera apprensione e va benedetta. Spesso questo viene fatto alla presenza di un sacerdote che accompagna con litanie e preghiere il culmine di tale fase produttiva.

Solo dopo svariato tempo si potranno rompere le forme per vedere il risultato. Il metallo deve raffreddare poco a poco e senza sbalzi di temperatura. Dal suo raffreddamento può cambiare la “voce” della campana.

Ma la campana non è ancora terminata. Appena liberata del suo involucro, deve essere pulita: i bassorilievi vanno puliti con spazzole d’acciaio e poi a colpi di scalpello e di lima.

Si tratta di un lungo e paziente lavoro affidato alle mani esperte di maestri artigiani. L’interno deve alla fine essere riguardato e vi si deve attaccare il battaglio.

Per constatare inoltre che la campana sia perfettamente funzionante e non incrinata, vengono convocati degli esperti che con un diapason verificano il livello di tonalità della campana. Visitare la fonderia è un’esperienza unica.

Foto e parole di Lia Dondini Taddei

Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Viaggio spesso in Germania e mi piace perdermi nelle strade andando incontro alla gente.

In questo Paese le città e le persone hanno la fama di essere rigorose e grigie, ma all’osservazione dei fatti, mi sembra davvero uno stereotipo non sostenibile.

In realtà c’è tanto colore in tutto e in tutti e in questo lavoro mi è piaciuto riscoprirlo per esorcizzare in questo momento storico il vero grigio che c’è nei nostri cuori.

La pandemia, le guerre, i disastri ecologici chiudono i nostri animi in scure prigioni e forse i colori ci aiuteranno a trovare nuove risorse impensate nelle differenze,

nell’amicizia, nelle reti costruttive positive, perché possiamo ancora sperare in un futuro multicolor, multietnico e vivibile.

Foto e testo di Francesca Romana Semerano

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Si definiscono «minatori freelance». Vivono con pochi ricavi dopo aver rivoltato, setacciato, e scavato nella terra rossa cambogiana alla ricerca di zirconi azzurri, pietre preziose destinate al mercato locale e internazionale.

La regione di Ratanakiri, nel nord est della Cambogia, è conosciuta per le gemme che la sua terra rossa nasconde nel ventre. Nel villaggio di Bar Kaev, abbandonata la strada maestra che porta verso il Vietnam, ci si addentra in una superficie che una volta ospitava la foresta. Lungo il sentiero che la attraversa compaiono qua e là decine di profondi buchi neri.

Ogni buco è una cicatrice lasciata da una miniera di zirconi abbandonata: quelle in funzione si riconoscono subito dal telo teso che le ombreggia. Non siamo in una grande miniera a cielo aperto dove migliaia di uomini formiche lavorano come formiche per estrarre le pietre preziose; qui le miniere sono a conduzione familiare, aperture larghe a sufficienza per farci infilare un uomo e profonde più di dieci metri.

Non ci sono scale per salire e scendere laggiù. Si sfrutta solo la forza delle braccia e delle gambe per entrare e uscire dalla pancia della terra. La squadra è composta da due persone, che ciclicamente si alternano. Uno scava e l’altro si mette all’argano mentre l’altro in fondo al pozzo, lavorando sempre in ginocchio riempie i secchi e li aggancia uno dopo l’altro alla corda che li porterà in superficie.

Metà della giornata la si trascorre in superficie e l’altra metà nel sottosuolo, queste sono le proporzioni, la fatica è equivalente e condivisa a metà, come diviso è il ricavo frutto del sudore di giornata.

La speranza di buona sorte nutre la smania del cercatore ma la perseveranza appaga la necessità di garantire alle proprie famiglie che vivono in capanne vicino alla miniera, un guadagno medio giornaliero decente di circa 15 dollari.

Foto e testo di Lello Fargione

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

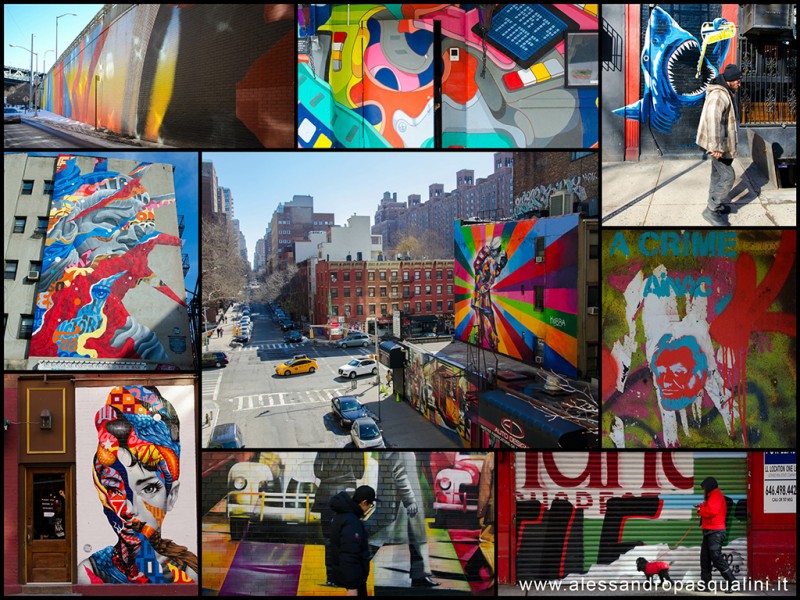

Un lungo viaggio in famiglia negli Usa, dopo aver trascorso l’anno prima in Vietnam, in compagnia di moglie e figli.

Scettico della meta americana, ma pressato da molti (papà ce lo devi, non possiamo solo fare trekking e girare per villaggi sperduti, vogliamo andare negli stati uniti) mi sono sentito in dovere di proporre alternativa ai miei amati viaggi.

In preda a due adolescenti curiosi ed euforici di vedere le grandi metropoli americane, eccoci a New York City. Da lì, con i famosi megabus alla volta di Philly e Washington per poi dirigerci con un auto a nolo x miglia e miglia attraverso New Jersey, Delaware, Virginia, North Carolina e South Carolina, alla scoperta della middle america on holiday.

Pick up stracarichi, con al seguito barche, grill….insomma, mi sono dovuto ricredere.

Una Vacanza all’insegna del Big is Better…Risvegli felici, seduto fuori da un motel ad osservare l’americano in vacanza. Fantastico!

Scrivi un commento all’Autore usando il form qui in basso. Non è richiesta alcuna registrazione, noi riceveremo il tuo commento e lo pubblicheremo e quando riceverai delle risposte al tuo messaggio verrai avvisato dal nostro sistema se lo vorrai.

Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

La voglia di fotografare nasce spontaneamente nella prima infanzia vissuta tra le Rhodope Mountains. Vado per la mia strada, cercando di trasformare un frammento di tempo in eternità attraverso le mie fotografie.

Negli ultimi dodici anni ho viaggiato molto in giro per le Rhodope Mountains, nella mia Bulgaria. Una montagna di una bellezza unica, ricca di passato e piena di misticismo e misteri. Le Rhodope Mountains sono vaste e non basterebbe una vita per vedere tutto quello che offrono.

Qui ho incontrato persone quasi centenarie, che portano dentro di sé un’intera epoca, un tesoro prezioso. In questo lavoro ho voluto raccontare momenti di vita della gente che vive nei piccoli villaggi di queste montagne.

Ho raccontato di Emine, nel Villaggio di Krestava, che tratta la sua mucca come un’amica portandola ogni mattina al più vicino abbeveratoio. Del vecchio pastore Ali, nel Villaggio di Smolevo, che da giovane allevava milleduecento pecore ed ora ne ha solo una ventina di cui si prende cura.

Alla fine di maggio, nella parte occidentale dei Monti Rodopi, inizia la tosatura delle pecore ed Ali è così abile col suo vecchio paio di forbici che sono riuscito a malapena a scattagli una foto. Altro aspetto importante nel raccontare la quotidianità di questi villaggi è l’importante attività legata alla raccolta ed essiccazione del tabacco, utilizzato poi per fare le sigarette e guadagnare qualcosa da vivere, come Abidim, del mio amato villaggio di Ribnovo, che tira giù il tabacco essiccato per fare spazio al nuovo.

Infine non possono mancare le persone dei villaggi durante vari tipi di eventi, come i festeggiamenti per la tradizionale “Syunet” (circoncisione dei ragazzi) sempre nel piccolo villaggio di Ribnovo, o i matrimoni nel centro del paese in cui la gente esce per divertirsi e curiosare.

Sempre qui si svolgono le partite di “grease wrestling” (sport tradizionale turco). I concorrenti si spalmano olio sul corpo per rendere i combattimenti più difficili e interessanti. I vincitori delle categorie leggere ricevono come premio un percorso con un coach, e nelle categorie pesanti il migliore vince un vitello.

Foto e parole di Miroslav Mominski

Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Poche zone sulla Terra riuniscono una così straordinaria quantità di motivi d’interesse. È una regione di difficile accesso, dal clima estremo, dove si raggiungono le temperature più alte del pianeta. Per secoli l’unico collegamento con il resto del mondo è avvenuto attraverso le carovane di dromedari che trasportavano blocchi di sale sull’altopiano etiopico. Ancora fanno da cornice ad una regione dalle mille sfumature. Nel percorrere il tragitto delle carovane attraversando Il Fiume Saba ho voluto mettere in evidenza le sfumature e le forti emozioni che hanno lasciato in me una traccia indelebile.

Poche zone sulla Terra riuniscono una così straordinaria quantità di motivi d’interesse. È una regione di difficile accesso, dal clima estremo, dove si raggiungono le temperature più alte del pianeta. Per secoli l’unico collegamento con il resto del mondo è avvenuto attraverso le carovane di dromedari che trasportavano blocchi di sale sull’altopiano etiopico. Ancora fanno da cornice ad una regione dalle mille sfumature. Nel percorrere il tragitto delle carovane attraversando Il Fiume Saba ho voluto mettere in evidenza le sfumature e le forti emozioni che hanno lasciato in me una traccia indelebile.

Uomini che alle prime luci del mattino sono pronti ad accingere il loro cammino e nelle luci del giorno la loro tenacia, allegria e socievolezza scalpisce la loro fatica. Nel caldo riposo del sole sfrecciano come lance con le lunghe file di Dromedari al loro seguito per proteggersi dal caldo torrido del giorno.

Uomini dalla pelle dura ma con sguardi che lasciano trasparire la loro fragile timidezza, celata dalla forza che imprimono sui sassi di sale della Piana del Sale e nei passi lenti ma ritmati del loro cammino.

Uomini di etnie diverse ( Musulmani e cristiani) lavorano insieme, condividono abilità e capacità. Hanno bisogno gli uni degli altri per vivere e per conservare un’identità e una tradizione che resiste da millenni. In un paese dove niente fa pensare a un equilibrio, musulmani e cristiani riescono a convivere con un obiettivo comune: il commercio del sale, che da tempi immemorabili fa vivere migliaia di famiglie.

” Le carovane di Sale, una vita in cammino, di sudore, di sete e stanchezza. A volte la sosta in un oasi. Le carovane restano un racconto di silenzio e di luce argentata” ( cit. tratta dal libro” Gente in Cammino” di Malika Mokeddem ).

Foto e parole di Anna Rita Carrisi

Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Per anni mi sono detto che avrei dovuto visitare Cuba prima della dipartita di Fidel Castro pensando che alla sua morte l’isola si sarebbe velocemente trasformata.

Il caso ha voluto che fossi a Cuba, assieme a tre amici fotografi, proprio il giorno della sua morte, il 25 novembre 2016 e per i successivi 9 giorni di lutto nazionale dichiarati dal fratello e capo del governo cubano, Raul Castro.

In quei giorni abbiamo attraversato tutta l’isola, dall’Avana a Santiago, percorrendo le stesse strade del corteo funebre, incontrando e parlando con decine e decine di donne e uomini cubani. Abbiamo visto una Cuba compatta nell’unità nazionale e penso sinceramente addolorata per la mancanza improvvisa del loro “Comandante”, come tutti lo chiamavano, uniti nello slogan “Yo soy Fidel”.

Alla domanda: “Ed ora dove andrà Cuba?” tutti, con varie sfumature, ma con grande determinazione, hanno risposto che la direzione era già stata segnata dal Comandante e che avevano intenzione di seguirla adattandola ai giorni nostri.

So perfettamente che a Cuba c’è un ferreo regime, ma penso che la maggior parte fosse sincera, unita da una orgogliosa identità nazionale che il lutto rendeva, se possibile, più forte.

Ho avuto la sensazione che per tanti fosse come la perdita di un padre, molti hanno anche aggiunto: “Nel bene e nel male”, parlando della guida del Comandante, “Ha fatto il meglio che poteva per Cuba”.

La storia giudicherà.

Foto e parole di Francesco Munaro

Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Nell’agosto del 2018 parto alla scoperta della Puna, il vasto altopiano desertico dell’Argentina nord-occidentale, che si estende in mezzo alle due cordigliere andine, come lo spazio compreso tra i due lembi scostati di una cerniera lampo aperta malamente. Ci arrivo da Salta (a due ore di volo da Buenos Aires) dapprima percorrendo in 4×4 una pianura dove si alternano vigneti e cactus a perdita d’occhio.